〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501

目標達成のための先行管理

■「個人の生産性」と「組織の生産性」

「タイムマネジメント」とは何か。

一般的には、単なる「スケジュール管理手法」ととらえられがちですが、本当に それだけのもの

なのでしょうか。

時間は人の如何を問わず皆平等に1日24時間が与えられている、いわば公平な財産です。

一般的に、お金を落としたら「チャリン」と音がするから即座に拾うことができる。

だが、同じ財産である「時間」を無駄にしても、気づかない人が多いようです。

「失ったお金」は取り戻せるが、「失った時間」はなかなか取り戻せない。

この意味では「時間の価値」のほうが「お金の価値」より高いと言えなくもない。

「時間」は有限財産であり、その考え方、使い方によっては人生を左右する極めて重要なキー

ファクターなのです。

私も 含め、人は概して後悔することは得意なようです。

「ああすればよかった、こうすればよかった」と過去については反省もし、悔しい思いもする。

しかし、未来のことになると思いのほか真剣に考えていない人が多い。

時間とは、単純に言って「今の出来事の連続」を意味する。

当然、人は「今」しか自分の意志で変えることはできない。

未来を変えたいのなら「今」を変えるしかない。

つまりここで言う「タイムマネジメント」とは「人生を設計し、充実させる方法」です。

1.人の生産性

往々にして、伸びる社員は「自分はこうなりたい」という具体的なイメージを持ち得ています。

ある企業の経営者は「最近の若手社員からは、自分が何をしたくて入社を希望したのかが伝わって

こない。

あえて言えば、そんな社員はいらない」と力説していた。

「仕事の欲、成長の欲」に乏しく、仕事を通して自己成長、自己実現が図られることをあまり認識

していないというのです。

仕事ばかりが人生ではないにしろ、モノ余りの飽和時代では「仕事観、人生観」を確立することが

難しくなる傾向にあるのは事実。

結果として、ハングリー精神に欠けるのも否めない。

「今」を大切にする気概のない人に、本当の意味での「タイムマネジメント」を行うことは難しい。

それにはまず、大局的な視野を持たせることが肝心です。

2.タイムマネジメントは自分自身のシナリオ

「タイムマネジメント」を成功させるためには、以下の手順を踏まなければならない。

(1)自己実現のための長期目標を具体的に設定する (自分は何をしたいのか)

(2)3年後の到達目標を設定する(ここまでは、や りたい、なりたい)

(3)目標に到達するために、この1年間に何をすべきかを考える

(4)1年間にすべき内容を12カ月の大まかなストーリーに組み立てる

(5)月ごとのストーリーに基づいて、1カ月のスケジュールを組み立てる

(6)右記内容に基づいて週単位の詳細スケジュールを組み立てる

(7)最後に1日のスケジュールに落とし込んで完成させる

脈絡のない細かな目標を掲げるのではなく、まず、長期目標から中期(3年)計画へ、中期計画

から単年度計画へブレークダウンさせる。

もちろん、この段階で詳細なスケジュールを組む必要はない。

つまり、最終的な目標さえ明確にできればそれでよいのです。

そこから何が必要かを見いだし、具体的な部分へ落とし込む。

そして、月間の詳細スケジュール(行動計画)を組み立てるのです。

1年先行で概略スケジュールを組み立てるのもいいでしょう。

特に、師走の12月は新しい年を迎えるための準備期間と位置づけ、まず年間ストーリーを組み

立ててしまう。

そのストーリーに従い、実行するテーマを設定する。

その後、年間稼働日数の70%程度は「クライアントの会議日程」「拠点長会議などの社内行事」

で押さえる。

大げさに言えば「一年の計は元旦にあり」を決め込む。

電子ノート等は極力使わない。

その代わり、一覧性の高い「ジャバラ式の手帳」に加え、1日の行動計画と実施状況が確認できる

「 システム手帳」を活用するようにする。

パソコンなどの電子機器類は、目的に応じて使用しないとかえって不便な場合もある。

まず、自分が何をしたいのかを明確にすることが重要です。

そして、それは具体的であればあるほどよい。

目標がはっきりすれば、今やっていることが自分のためになっているかを理解することができる。

仕事は会社や家族のためにやっているのではない。

「やらされている」という意識を拭い去り、「この仕事を通して自己実現できる」と素直に思わな

ければ、本当の意味で「生産性を上げられる人材(人財)」には、なかなかなれないものです。

3.組織の生産性

「個人の生産性」の考え方について述べたが 、さらに「組織の生産性」についても考えてみましょう。

組織とは「もともとバラバラな人々が集まって、ある目的の下に運営されている人の集合体」と

定義することができます。

企業経営の本質は「一人で始めなければ始まらない、一人では何もできない」。

物事には「不易(変えるべきでないもの)と流行(変えるべきもの)」があります。

ヨコ型組織の典型である「文鎮型組織」の場合、経営感覚のギャップが、トップ陣と社員間で

顕著に発生しやすい。

数十名を超える組織で「ギャップ経営」が生じれば、象の動きが鈍いように、それこそ「体が

重たく、歩みが遅い、時代遅れ企業」になる危険性が高いのではないでしょうか。

そうならないために、できる限り企業規模が 小さいうちに「経営感覚を持った幹部人材」を育成

することが「成長企業」への早道です。

躍進を続ける元気な企業ほど「トップダウン」を基軸とした「ネットワーク型組織」であり、成果

主義を貫いている。

例えば、日産自動車の「リバイバルプラン」では、トップダウンをベースとした「ネットワーク型

組織」の典型を作り上げており、内容の如何を問わず、決断スピードと実行力は注目に値します。

企業を取り巻く経営環境の変化が極めて早い現代で「単なる仲良しクラブ」の「ヨコ型組織」

では、時代に取り残される可能性がむしろ高いのではないでしょうか。

人材不足の傾向が強い中小企業こそ、積極的に「トップダウン」による「ネットワー ク型組織」を

取り入れるべきです。

その目的は 責任の明確化にある。

また一般的に、トップダウンはコストダウンだが、ボトムアップはコストアップとなる傾向が高い

といいます。

4.社員発想・経営発想

いろいろな企業を訪れる機会が多いのですが、その際、業務内容などをインタビューすると、

「業務量と人員バランスは適正か、そうでないか」がほとんど分かります。

ある企業にインタビューした時、どう見ても人員過剰であるにもかかわらず、その企業の社員は

「人手不足です。人を増やせませんか」と言います。

ところが幹部は「できるだけ少ない人員で、生産性を上げられないか」と考えています。

なぜ、同じ企業で正反対の発想が生まれるのか。

その答えは「業績責任を持つか、持たないか」の違いに尽きる。

人は立場が変われば、価値判断の基準も変わります。

「10人分の仕事を10人でやる」のは誰にでもできる。

難しく考えることはありません。

いかにして「10人分の仕事を8人でやるか」を工夫するのが経営感覚なのです。

つまり「人を増やしてほしい」というのは社員発想であり、「できるだけ人を減らしたい」という

のは経営発想なのです。

幹部が自らの生産性に徹底してこだわらず、 部下に生産性を説くのはナンセンス。

むしろ、部下は幹部の行動を見て学ぶものであり、言葉よりも先に実績を見せることが部下に

対し、説得力を持たせる最高の方法です。

5.企業生産性のカギは幹部人材

幹部の育成が「勝ち組企業」の要諦であると考えられます。

つまり、幹部人材の育成が、組織の生産性を上げる本質であることの裏付けでしょう。

経営感覚を持った幹部人材の育成が「勝ち組企業の条件」であることは、企業経営の原理原則です。

いま一度、自社を冷静に見つめ「生産性のカギになる幹部人材が育っているか、育てているか」を

検証すべきです。

もし、まだ育っていないのであれば、今からでも遅くはない。

徹底して育成する環境整備をすることが必要です。

幹部人材を育成する経営者の究極的役割は、社員に「育つ心」を芽生えさせることであり、その

ためにどれだけの情熱を傾けることができるかが勝負です。

企業の将来を決定づけるのは、「人材育成」に尽きるのです。

「一人で始めなければ始まらない、一人では 何もできない」と言われる企業経営の原理原則に立ち

返り、今に甘んじることなく、トップ陣が「志と覚悟と情熱」を忘れないことです。

企業成長のキーワードは「生産性」であり、改革すべきは、社員を仕事に本気で取り組めるまでに

指導育成すること。

つまり意識改革とその職場環境づくりが勝負なのです。

協業のご案内

メルマガ登録(無料)はこちら

お問合せ・ご質問はこちら

目標達成のための先行管理

■ビジネスパーソンサバイバル時代

仕事柄、社長に会って話を聞く機会が多い。

ある社長が「これからは、国、県、各自治体を当てにしていては今後は生き残れない」と切実に

話をしていた。

つまり、自らの力で自社の経営体質を強化しない限り、未来はないという危機意識でしょう。

自らの力で経営体質を強化するとは何か。

一言で 言えば「生産性を上げられる社員をできるだけ確保し、育成する」ことです。

いつの時代でも、人材なくして企業の発展は語れません。

むしろ本格的な成熟社会を迎えた今こそ、人材格差が企業間格差を生む時代なのです。

これからの社員評価は、年齢、勤続年数は基本的に問題にならない。

自社に対しどれだけ貢献できるかが問われる時代です。

つまり人材も時価評価の時代なのです。

簡単な話、「所属企業に対し、業績貢献できる社員はいくらでも必要だが、そうでない社員はいら

ない」というのが本音のところ。まさしく「ビジネスパーソサバイバル時代」なのです。

そのことは同時に「企業サバイバル時代」をも意味しているのです。

1.ながら族に徹する

誰にとっても1日は24時間だが、社員の時間当たりの生産性を比較すると驚くほどの違いが

あります(良い人と悪い人では2倍以上の差が一般的)。

この要因は大きく分けて2つあります。

(1)時間生産性に対する認識が薄く、本気で仕事に取り組んでいない

(2)生産性が重要なことは分かっていても、生産性を上げる具体的なポイントが

整理されていない(実行体制が整っていない)

これから求められる社員像は「時間当たりの 生産性の高い社員」と結論付けられることは紛れも

ない事実なのです。

そこで生産性の上げられる仕事のやり方のキーワードは何か。

それは「ながら族に徹する」ことです。

例えば電車通勤している人の場合、ただ単にスマホなどでBGMを聞いて過ごしてはいないか。

つまり「移動」という単目的で時間を過ごしていないかということです。

時間感覚の高い人なら「講演テープを聞く」、あるいは「英会話などのテープを聞く」など

「移動」と「勉強」の2つの目的を同時に行っている。

通勤時間を往復60分とすれば、1年間では少なくとも200時間ほどの差を生む。

これを5年間も続ければなんと1000時間になり、一カ国語を身につけてしまうほどの差になる

のです。

多くの人が「移動目的」のみになっているのが現実でしょう。

このことは決して特別なことではないが 、細切れ時間を多目的に活用することは忙しい現代社会で

非常に有効な手段です。

つまり「ながら族に徹する」ことは、時間を有効に生み出すポイントになるのです。

2.時間生産性の高い社員像

いろいろな会社とお付き合いしてきて、時間を一番大切にしているのはやはりトップだという

ことに気が付く。

それは「やりがいの追求」と「使命感の醸成」の双方がなされているからです。

そこで、時間生産性の高い社員像を考えると 、次の7点に集約することができます。

(1)仕事に対する使命感が確立されている

(2)時間生産性に対する認識が高く、具体的な目標が設定されている

(3)生産性とは「時間当たりの成果」で あることを認識している

(4)同時並行処理の方法を心得、実践している

(5)業務の処理時間の予測がしっかりできている

(6)パソコンなどの道具を積極的に活用している

(7)前記6項目を踏まえ、計画的な業務処理にこだわっている

生産性の高い社員になることはそれほど難しいことではない。

要は、本気でそうなりたいと思うかです。

すべては「心構え」次第なのです。

3.「変革」と「スピード」

時代のキーワードは「変革」と「スピード」 です。

インターネットや多チャンネルTV、携帯電話など、以前とは比較にならないほど身の回りには

情報が溢れ、本格的な情報化社会が到来している。

必要な情報を自宅、会社、出張先で、いながらにして多方面から瞬時に入手できます。

情報化社会とは、消費者が情報を得て知恵を持つ状態を言います。

結果として「独り勝ちの企業」と「売れない企業(負け組)」との差が一段と開く。

つまり「本当によいもの」と「欲しいもの」の違いを消費者が分かる時代です。

その意味で、消費者心理をつかむことのできる企業が「勝ち組企業」になることは言うまでも

ありません。

消費者情報が多様化することは、仕事を単純なルーティンワークから複雑な仕事へと変化させる

ことにつながります。

例えば、営業マンが「単なる御用聞き営業」をしていては、知恵のついたお客様にはもはや通用

しない。

顧客心理をうまくとらえた「提案営業」が強く求められるのも当然のことなのです。

ところが、いろいろな会社の社員を見ていると、このような時代変化の潮流とは裏腹に、義務を

果たす前に権利を主張する傾向がより強くなってきたような気がします。

例えば、仕事がどんなに忙しくても休日には必ず休みを取り残業はできるだけしない。

また「新しい仕事」や「あまり興味のない仕事」に関しては、言い訳や理屈を並べて極力避けて

しまう。

「できる社員」と「できない社員」の仕分けが進む、本格的な「サラリーマンサバイバル時代」を

理解していないことの表れでしょう。

4.常に創意工夫を心掛ける

そこで問題なのは、この傾向が必ずしも若手社員に限ったことではないということです。

ある企業の中堅幹部社員が、業績が下降傾向にあるにもかかわらず「トップが生産性を追求する

あまり、残業手当の一部をカットするのは時代に合わない」と平気で言ったのには、正直なところ

理解に苦しむ。

ある意味では、大局的な視野を持てない社員にしたトップの責任があるのかもしれない。

いずれにしても「時代に対応して変革できない企業」に明るい未来はない。

厳しさと忙しさが増すなかで「仕事の整理整頓」と「徹底した時間管理」を本気で行わなければ

時代に取り残されることになる。

言い換えれば、限られた時間のなかからできる限り時間を生み出し、考える時間に充てられるかが

勝負なのです。

「考える習慣を身に付けた社員の育成」が人材育成の重要課題です。

言われたことだけを一生懸命やる「単なる汗かき社員」を育成する時代はとっくに終わっている

のです。

簡単な話、企業は「常に創意工夫する社員」や「ベターを求める社員」を育成しなければ明日は

ない。

5.仕事の整理整頓を行う

「仕事の整理整頓を行う」とは、限られた時間内に最も効率の上がるように仕事を入れ込むことです。

服を整理ダンスにいれるとき「きれいに、多く、取り出しやすく」が理想であるといわれるのと

同じです。

そのためには、仕事の優先順位を明確にして「常に先のことを考えながら仕事をすること」が肝心

です。

「どの仕事を、いつまでに、どのタイミングで実施するか」を先行で管理できれば、自然に時間と

心に余裕が出てくるものです。

ところで、人によっては食事を摂れないほど動き回っている人もいれば、毎日、過度の残業をして

いる人もいる。

しかし食事が摂れない、毎日残業という現象面だけでは、本当に成果が上がっているかは疑問

であり、そのことのみで評価するのは早計でしょう。

毎日、毎週、毎月どのような仕事をするかがほぼ決まっているにもかかわらず、漠然と時間を

過ごしていてはいないか。

自問自答してみるのも時間を生み出す第一歩。

仕事の整理整頓のポイントをまとめると次の4点です。

(1)やるべき仕事をすべて手帳などに書き出す

(2)書きだした仕事に優先順位をつける(大雑把に 大、中、小でよい)

(3)1週間単位でスケジュールのなかに落とし込む

(4)終わった仕事は赤線で消し、常に実行状況をチェックする

1日、1週間の仕事量と仕事の優先順位が明確であれば、何から始めればよいのか 、また何時

までに仕事を終えればよいかが見えてくる。

ここで重要なことは、仕事の実行計画に徹底して時間を割くことです。

「急がば回れ」の諺は、仕事でもそのまま当てはまるのです。

6.仕事に時間の単位をつける

「仕事の整理整頓」に加え、「同時並行処理」または「仕事の組み合わせ」ができると、さらに

時間を有効に活用できる。

1日分の仕事の整理整頓を終えると、次に有効なのが「隙間時間の穴埋め」です。

仕事をよく分析すると仕事内容によって使用時間の単位は「数時間かかるもの、1時間以内、

30分以内、10分以内、そして数分以内」の5つに分類できる。

例えば 、得意先にかけるアポイントの電話は「数分」単位の仕事。

仕事の段取りがよい人は、隙間時間に「短時間で済む仕事」を上手に入れ込み、時間密度を

上げている。

そのことが「だらだらリズム」にならないコツなのです。

時間とは限られた資源です。

このことをよく認識し、常に創意工夫することが変革の時代に順応できる人材です。

そのうえで仕事そのものの質を上げることのできる社員が「人財」と言えるのです。

協業のご案内

メルマガ登録(無料)はこちら

お問合せ・ご質問はこちら

目標達成のための先行管理

スケジュール管理の阻害要因

| スケジュール管理の阻害要因 |

■多くが悩むスケジュール管理 働き方改革を実現する目的から、効率的なスケジュール管理が注目されています。 そもそもあらゆる仕事には締め切りがあり、スケジュール管理は仕事の基本です。 とはいえ、スケジュール管理を苦手とする人は大勢います。 スケジュール管理ができない理由として、「仕事の見込み時間が甘い」「関係者間の コミュニケーションが悪い」などが考えられますが、「先延ばしにしてしまう」というのも その1つです。 心理学者が記した「ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか」によると、さまざまな調査 において、「約95%の人が物事を先延ばしにすることがある」「約4人に1人が先延ばしが 慢性的になっており、自分の特徴の1つである」と回答していることが紹介されています。 先延ばし癖を改善することが、スケジュール管理の重要なポイントだといえるでしょう。 □先延ばし癖を改善する 先延ばし癖は、心理学や行動経済学などの分野でも関心を集めており、対策が研究されて います。 対策の1つとして挙げられるのが、モチベーションのコントロールです。 高いモチベーションを保てれば、物事を先延ばしにすることなく、適切に対応できます。 前述した「ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか」によると、モチベーションを左右する のは、「価値の大きさ」「努力が報われる大きさ」「時間の長さ(遅れの大きさ)」という 要素です。 日々の仕事においても、次のように感じる仕事は、先延ばしにしていないでしょうか。 ・自分の成長につながるとは思えない(価値が小さい) ・自分には難し過ぎて解決できない(努力が報われない可能性が大きい) ・すぐやらなくても大丈夫(時間に余裕があるので、問題が切実に感じられない) 以降では、「価値の大きさ」「努力が報われる大きさ」「時間の長さ(遅れの大きさ)」の 各要素に注目しながら、先延ばし癖を改善するための行動を紹介します。 □退屈に感じて先延ばしにしない 1.自分の目標に結び付けて考える 「自分の成長につながるとは思えない」など、自分にとって価値がないものだと判断 した仕事は、退屈に感じて先延ばしにしがちです。 これを避けるためには、自分が抱いている仕事に対する目標と、退屈に感じている仕事 を結び付けて考えてみることです。 例えば、AI開発をしているエンジニアが、クライアントへの営業を兼務するように言わ れた場合、自分の仕事には関係ないと感じるかもしれません。 しかし、営業に出てクライアントから話を直接聞くことで、クライアントのニーズを 踏まえた開発が可能になります。 また、ユーザー視点が身に付くことは、自分自身のスキルを高めることにもつながり ます。 このように、退屈に感じている仕事であっても、見方を変えられないか工夫してみる ことが大切です。 2.次に重要な仕事と組み替える 組織への貢献度や緊急度が高い重要な仕事であっても、着手する気になれないことが あります。 こうしたケースでは、締め切りが目前に迫っている場合は別ですが、あえて少しだけ 先延ばしにし、他の重要度の高い仕事と組み替える方法があります。 こうすることで、結局何にも着手できない状態を防ぐことができます。 ただし、組み替える場合は、仕事の優先臓位を正しく付けていることが前提です。 組織への責献度や緊急度が低い仕事ばかりに取り組んで達成感を得ることがないように しましょう。 □諦めて先延ばしにしない 1.小分けにして進歩を実感する 「自分には難し過ぎて解決できない」など、努力が報われないと諦めを感じる仕事は、 先延ばしにしがちです。 これを避けるためには、仕事を小分けにして取り組みます。 1つの固まりだと難しく感じる仕事でも、小分けにしてみると、思っていたよりも簡単 だったということがあります。 また、小分けにして1つずつ終わらせることで、進歩を感じられ、達成感が生まれ ます。 この際、取り組みやすい課題から少しずつ始めてみるのがコツです。 企画書の作成に着手するなら、「グラフだけでも完成させる」などの視点で取り掛かり ます。 2.まず着手する 難しい仕事は時間がかかるので、時間を確保してから着手しようと考えがちです。 特に真面目な人ほど、自分の申で考えを整理してから始めようと考えるかもしません。 しかし、完了したプロジェクトよりも、未完了または中断されたプロジェクトのほうが 記憶に残るという調査結果があります。 一度着手してしまったほうが、続きをやらなければという気持ちが生まれ、結果的に 先延ばしをしない可能性が高まります。 □誘惑に負けて先延ばしにしない 1.無駄な時間を過ごしていることを認識する 「すぐやらなくても大丈夫」など、時間の余裕がある仕事は先延ばしにしがちです。 しかも、余裕があることを言い訳にして、自分を甘やかしてしまいます。 これを避けるためには、「遇の後半頑張れば間に合うだろうから、前半は違う仕事に 取り組もう」とぼんやりと先延ばしするのではなく、何時間先延ばしにするのか、着手 しない間にどのような仕事に取り組むのかを、明確にイメージします。 ある喫煙習慣に関する研究では、被験者に毎日1箱たばこを吸い続けるよう求めたところ、 本数を減らす指示をしていないのに、全体的な喫煙竜が徐々に減ったという結果があり ます。 これは毎日同じ本数を吸い続けなければならないと自覚したことで、自制心が働いた 結果だと考え られます。 何時間先延ばしにし、その間どんな仕事に取り組むのかを具体的にイメージすることで、 「優先度の低い仕事に取り組んで、無駄な時間を過ごしている場合ではない」と認識 することができます。 また、先延ばしをしたことで引き起こすかもしれないトラブルやミスについても具体的 にイメージするとよいでしょう。 2.ガス抜きも用意する 誘惑を避けることは重要ですが、禁欲的になり過ぎても逆に気になって集中できません。 時には、ガス抜きも必要です。 例えば、心待ちにするようなプライベートのスケジュールを立てて、その後に仕事の スケジュールを組み立てます。 プライベートのスケジュールを充実させれば、残業によって終業後の予定をキャンセル しないで済むようにするなど、勤務中の時間を有効に使おうという意識が高まること にもつながるでしょう。 □経験値を積むことが改善につながる 先延ばし癖を克服することば簡単ではなく、改善策に取り組んでも劇的にスケジュール 管理がうまくいくとは限りません。 効果がすぐに表れないと、モチベーションを保つのが難しいと感じるかもしれませんが、 諦めてはいけません。 人は年齢を重ねるほど、先延ばしにすることが減るという研究結果があります。 これは年齢を重ねて物事の因果関係が理解できるようになることで、若い頃は無意味に 感じていたことにも、意味を見いだせるようになるからだと考えられています。 任せられた仕事の中には、なぜ自分が取り組まなければならないのか、その目的を理解 するのが難しいものがあるかもしれません。 その場合、自分で考えることに加え、上司に相談して、目的やスケジュールを組み立てる 際の難所などについて確認しましょう。 上司はより高い視点から仕事を捉えているため、気付きを得られるはずです。 また、上司はスケジュール管理を教えるということにとどまらず、部下により多くの経験を 積ませるようにします。 経験に基づく広い視点は、計画倒れにならないスケジュール管理につながるでしょう。 メルマガ登録(無料)はこちら お問合せ・ご質問はこちら |

目標達成のための先行管理

| 先行管理は目標数値と達成数値の差異を無くすため |

|

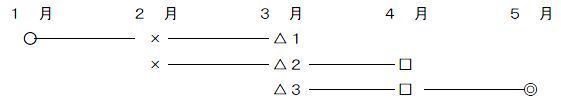

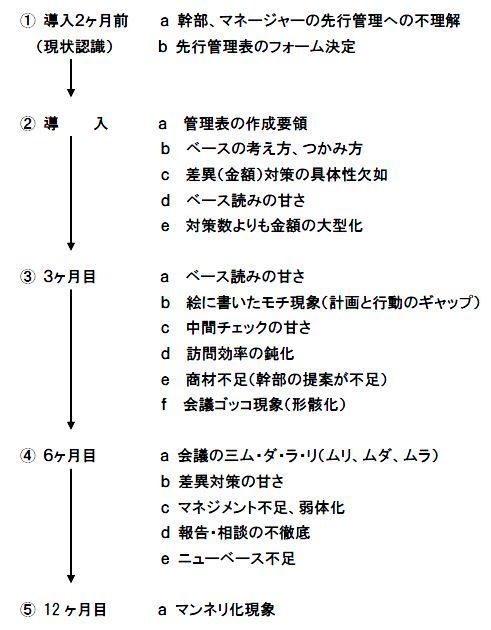

1)先行管理の本質と目的 「一日を勝ち、目標を達成すること」即ち、売上目標を達成、業務目標を実現する 故に、先行管理とは、売上達成、業務目標実現を阻む業績阻害要因を発見し、 (1)経営方針を実現すること (2)机上論・理屈ではなく、行動することであり、実践成果を上げるもの (3)より速く、対策・対応すること(事前の一策、事後の百策) (4)対策した事に対して、正しい努力を具体的にすること (5)経営方針、価値観を衆知徹底すること (6)何を先行管理するかを理解、浸透させること (7)決められた事を決められたとおり実行しているか、チェック・コントロー (8)行動計画、行動管理を徹底し、やらざるを得ないシステムを組み込むこと 外出の際、出かける方向に雨雲が見えたら、 今一月に五月の社員旅行が決定し、滞りなく より早く見通しを立て、それによって対策、対 この見通しを立てるために「三つの鏡」があり A:顕微鏡(今日・明日) B:双眼鏡(1〜3〜6ヶ月先) C:望遠鏡(6ヶ月〜1年〜3年先) 1月には、3月の事、2月の事、1月の事を準備、対策・行動し、3月には、3回 これをトリプルチェックといい、仕事のピントを合わせ、考え方、行動の仕方の (1)やる事(行動)が遅い (2)〃 がピントずれしている (3)〃 が具体的にされていない (4)やるべき事、やるべき人に対してのチェック・コントロールの欠如 (5)やるべき事、やり方が解らない よって、先行管理の考え方、手法が不可欠となるのです。 (1)行動の先行管理 (2)情報の先行管理 (3)商材の先行管理 (4)企画の先行管理 (5)行事・催事先行管理 特に先行管理は売上達成のための差異(差額)管理といえるのです。 差額(差異)とは計画とベースとの「差」であり、「ベース」とは、既存の顧客・商 この計画との差額(差異)をつかみ、対策(差異対策)するのが「先行管理表」 (1) 計画数値を記入する (2) ベースをつかみ記入する (3) ベース対策=固定客管理(又は基本行動)によって、過去実績も参考に (4) 差額(差異)を埋める為の商材をつくり、商材を当てはめることからスタ (5) 差異対策は金額で表わし、金額は差額の120%以上つくることが原則。 (6) 対策は5W2Hの要領で具体的に記入する。 (7) 差異対策行動の結果が日を追ってベースとなる。 (8) ベースは日を追って増加しなければならない。 (9) ベースは、80%〜85%程まで高めることが理想。 (10) 対策、行動、結果は定期的に中間チェックする。 (11) ニューベースをつくり、追加してゆくこと。 (12) 先行管理は情報管理である。 (13) 新規開拓も先行管理である。 (14) 作表が目的でなく、あくまでも目標達成と決定事項(差異対策)の実行が 以上のように計画との「差」、「不足」を先手先手で対策し行動して、差を埋め 1) 導入の為の現状認識 販売計画並びに経営計画達成のためには、その販売機能・経営機能・マネジ さらに、経営計画書と先行管理は直結・連動 もし、経営計画書がなければ早急に作成して * 自社の業種・業態特性(及び営業特性) * 自社を取り巻く市場・販売環境 * ライバル動向 * 業績の実態把握(過去3ヶ年、得意 * 現状の問題点 * 営業担当者のストロング・ウィークポイント * 幹部マネジメントの現状把握 * セールスマン並びに全社員のモラール * 自社のビジョン、経営理念、方針 導入時の現状認識をふまえ、次の点について把握・確認をすることが肝要です。 *営業担当者の能力(知識・技術・態度) *マネージャーの管理能力、適性 *業績検討、チェック・コントロールの会議制度(先行管理会議の提案) *業績検討資料の現状、作成の内容 *ベースのとらえ方の確認

1) 先行管理心得25 ヶ条 (1)部門責任者自身が先行管理こそが業績・成果をアップする管理ノウハウであ 月初には結果を反省すること。 A 各課員の反省をしてあげる B ベースの読みは → 結果 → それは何故か? C 差異対策と行動は→ 結果 →それは何故か? (10)部門見通しを必ず上司に、適時報告すること。

ペースアップ状況を把握すること。 (15)新規開拓、情報管理は先行管理である。 (20)担当セールスマンの言葉や性格で、彼のやっている事、知っている事を見 (23)担当引継ぎの先行管理を行うこと。 3) 各種先行管理表 3ヶ月先行管理(売上予定管理表) 重点顧客別3ヶ月先行管理 月度幹部マネジメント(業績先行管理表) 差額挑戦行動計画 お問合せ・ご質問はこちら メルマガ登録(無料)はこちらから

|

目標達成のための先行管理

| 業績先行管理とスケジュール先行管理 |

| 目標を達成するための管理方法として絶対に必要なのは、常に先を見ること。 つまり、先行して管理することである。 営業活動で先行管理しなければならない項目は、業績・スケジュールなどです。 (1)業績先行管理 業績が伸びない会社の特徴として、まず「結果管理」になっていることが挙げ 「今月は業績が良かった」あるいは「良くなかった」と、その月が終わってから 結果を検証し、次につながる戦略を立てることが重要である。 そして、差額を埋めるための具体的な見込み情報を、5W2Hでチェックする。 業績を管理する期間は当月だけでなく、3カ月先、できれば6カ月先まで行うのが もちろん、業種によって先行管理が可能な期間は異なるが、できる限り先まで 先行管理によって、目標と現状のギャップである差額を早めに把握できれば、 常に、「現在」「来月」「3カ月後」「6カ月後」の状況を把握し、事前に対策が 目標を立て、安定して実績を上げるには、「業績先行管理」が重要です。 では、具体的にどのような行動をすべきか。 この行動も、先行で管理しなければなりません。 訪問計画を立てる場合でも、例えば効率の良い訪問方法や活動の標準化、訪問 また再訪が必要な場合には、再度スケジュール表に落とし込んで予定との調整 このスケジュールの先行管理によって、業績の予測が可能になり、目標達成に 先行管理は非常に重要です。 これを実際に機能させるためには、だれもがすぐに分かるような管理が必要となり 自分だけが分かっていても他のメンバーが把握できなければ、チーム一丸となって 「見える化」がうまく機能していない事例として、情報をデータベースや会議室のホワ 本来の「見える化」は、現在の状況が嫌でも目に入る状態をつくり出すことです。 そして業績や見込み情報、行動予定(スケジュール)が、常に更新される環境を 重要なことは、目標達成のために現状を把握し、それぞれの担当者が何をすべき

|

お問合せ・ご相談はこちら

企業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの3つの仕組みづくりを

倒産に見舞われています。「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産を防げたはずの企業が多く存在する

ことを、私たちは数多く見聞きしています。

事業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの分野で全力を尽くして支援して

まいります。

| 対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |

|---|