〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町2-26-501

営業マンの行動管理

ここでは、営業担当者が業務遂行上の要となる戦術レベルで行うべき三つの営業マネジメント

のうち、「行動管理」と「顧客管理」について解説します。

■営業マネジメント 行動管理

1.行動管理の必要性

優秀な営業担当者ほど、行動管理を嫌う傾向にあります。

それには、二つの理由がある。

一つ目は会議や日報作成など、管理のための業務そのものは何の成果も生まないからである。

二つ目は、管理は営業の行動を何かしらの形で規制するものであるが、依然として「営業は

結果さえ出せばプロセスは自由」との考えが根強いからです。

それでは、行動管理は必要ないのだろうか?

その通りである。

完全歩合制の営業部隊であれば、行動管理は必要ない。

結果だけを管理し、成績の良い者にはそれに見合った報酬を与えればよい。

しかし、多くの場合、成果主義の仕組みだけでは成果を継続することはできない。

営業のインセンティブ比率が高い業界の一つに住宅・建築業があります。

ところが、分譲住宅の施工・販売会社のA社では、個人の営業成績によるインセンティブを

完全に廃止した。

これは、インセンティブが個人主義を生み、個人の成長と会社としてのノウハウ構築を阻害

すると判断したからです。

現在、この会社では新入社員でも月に1棟以上のペースで受注することができ、3年連続で

増収増益を達成しています。

行きすぎた成果主義は、マネジメント力の不足を棚上げした仕組みだと言えなくもない。

結果を追求する厳しさは必要だが、プロセスを適切に管理することで1+1を3にも10にも

することが求められます。

2.行動管理の判断基準

営業マネジメントの目的の第一は、戦闘力の集中にある。

言葉を選ばずに言えば、営業担当者に“余計なこと”をさせないことです。

業績は伸びていないのに残業が増えているケースや、訪問件数と案件情報が比例しないケース

では、本人が意識しているかどうかにかかわらず、結果として余計なことに時間を割いている

ことを疑うべきです。

余計な仕事か否かの判断基準は二つあります。

一つ目は戦略・方針に沿っているか、二つ目は自社(自部門)の業績の状況に合ったバランスに

なっているかです。

3.業績に合わせてバランスを変える

戦略・方針に沿って営業が行うべきステップを明確にする「成果の階段」では、ステップアップ

できた確率からボトルネックを明らかにし、テコ入れすることが必要です。

だが、実はそれぞれのステップにかけている時間も重要な管理対象となります。

営業活動は大きく「種まき」「育成」「刈り取り」に三分することができます。

顧客に具体的なアクションを起こしてもらうまでが「種まき」であり、ニーズを顕在化して

案件情報として把握するまでが「育成」、把握している案件にアプローチしてクロージング

するまでが「刈り取り」です。

業績が安定している部門は、営業担当者が各ステップに割く時間のバランスがよいため、案件

情報が枯渇することがない。

これを案件情報の「ダム化」と言います。

すべてのステップにかける時間を増やせれば苦労はありません。

しかし、時間は有限であり、特定のステップに多くの時間を当てれば、何かの時間を減らさざる

を得ない。

ここに、マネジメントが営業担当者の行動に介入する意義があります。

判断の基準である自部門の業績の状況に沿って、いずれかのステップに多くの時間を割くよう

バランスを変えるのです。

短期的な業績対策を優先させる場合には、刈り取りに多くの時間をかけ、中・長期的な業績の

安定を図るのであれば、種まきや育成に時間をかける。

短期的な業績の見通しが立たないのに、刈り取るべき案件情報が不足している場合は、成果への

階段そのものが誤っているか、階段に沿った行動をとっていないことになります。

4.行動把握の手段別メリット・デメリット

成果の階段に沿った行動を取っているかどうかを確認する手段としては、会議と日報が一般的。

会議やミーティングで週間・月間の訪問結果を報告させる場合は、フェース・トゥ・フェースで

密なコミュニケーションが可能だが、各個人の行動を確認・アドバイスしている間、ほかの

メンバーの時間を拘束するのは効率的ではない。

その上、会議での報告を型決めすると、普段報告すべき事項ですら、会議まで待って報告して

しまう傾向にあり、判断が遅れるデメリットが生じます。

では、営業日報で行動を報告させる手法はどうでしょうか?

最近は営業支援ソフトで管理している会社も多いでしょう。

毎日の報告を、ルーチンワークとして型決めすることは有効ですが、細かく設計しすぎて管理

過多にならないよう、注意が必要です。

また、上司が適切な返答を行わない場合や、入力情報が適切に生かされていない場合には、

日報を書くこと自体が形骸化し、管理のために新たな仕事を生んでしまうことになりかねません。

そこで、必要最低限の簡易型日報で管理し、アドバイスは会議を待たずに個別指導する方法を

推奨します。

そもそも成果を上げ続けている優秀な営業担当者と、新人営業担当者を同じ方法で管理しようと

することに無理があるのです。

優秀な営業担当者に対しては、結果と方針に沿った行動かどうかを確認し、必要な場合に適宜

アドバイスを与えれば十分です。

新人の営業担当者に対しては、行動結果よりも、行動計画に対するアドバイスに重点を置く

必要があります。

□営業マネジメント 顧客管理

1.顧客管理の必要性

売上向上のために必要な顧客管理とは、顧客に優先順位を付けることで、限られた営業リソース

を集中することにある。

かつて、「お客さまは神様」であり、購入金額が少ない顧客と大きい顧客への対応に差を付ける

ことは悪いことであるという考え方が一般的でした。

しかし現在では、顧客ロイヤルティーに合わせた対応をすることが当たり前となっている。

飛行機へのチェックインのためにカウンターで長蛇の列に並んでいるとする。

その横で、ファーストクラスの搭乗者が並ばずに手続きをしていても、不快感を感じる人は

少ないでしょう。

「すべての顧客と分け隔てなく平等にお付き合いすること」と、「適切なお付き合いをすること」

は違う。

逆に過剰なサービスは、顧客に不快感を与えることさえある。

例えば、残り少なくなった靴クリームを買いに、たまたま入った店で、ゆったりとしたソファに

座らされ、雑誌を読みながらシューフィッターの接客を待つ必要性は感じない。

目的のクリームさえ購入できればよいからです。

ましてや、そのクリームを丁寧に包装されて、出入り口まで見送ってもらおうとも思わない

でしょう。

「CS(顧客満足度)の向上」という“お題目”のもとに、すべての顧客に最高の対応を心がけ

ようとするのは、全く無意味なことです。

2.優先順位の付け方と活用法

一般に、取引額の上位2割の顧客が8割の売上げを占めると言われています(80対20の法則)。

現在の取引額で、顧客をABCにランク分けしている企業は多い。

しかし、ここでは潜在需要と現在の取引額による分類を勧めます。

ここでの潜在需要とは、顧客が自社以外も含めて年間(または生涯)に自社の取扱商品をどの

程度購入するかを表しています。

顧客管理で優先順位を明確にして、訪問基準を設けることによって、営業リソースを適切に配分

することができる。

優先順位と訪問基準を持たなければ、営業担当者は単に行きやすい顧客に足しげく通うか、金は

出さないが口は出すという顧客に振り回されてしまうのがオチです。

3.顧客情報として把握すべきもの

実際に現場で使える情報として、次の五つの顧客情報を管理しておきたいものです。

(1)潜在需要

潜在需要そのものが分からない場合には、間接的な情報を参照する。

例えば、年商、拠点数、売り場面積などです。

(2)信用情報

業績の傾向や支払条件、帝国データバンクやTSR(東京商工リサーチ)など、信用調査

会社の評点を参考にする。

(3)決裁ルート

キーパーソン(決裁者および決定に重要な影響を与える人)や決裁ルートなど。

もし会議で意思決定しているのであれば、会議の開催時期など。

(4)取引履歴および最初の取引のキッカケ

取引履歴を活用している企業は多いものの、新規取引のキッカケを把握しているところは

少ない。

ここに新規開拓のヒントが隠れているかもしれない。

(5)商談履歴

必要最低限のメモ書きが残されていることが望ましい。

メルマガ登録(無料)はこちら

お問合せ・ご質問はこちら

営業マンの行動管理

■営業活動のムダを徹底的に排除

1.訪問時にお客がいなければ、3,000円を捨てたようなもの

小さな会社の社長が日夜、「儲けのために!」努力をしている姿は、なみなみならぬものが

あります。

その努力の割には余り儲かっていないのが、多くの会社の現状でしょう。

「働けど、働くほどに、資金繰り、苦しくなりて、日夜銀行通い」という姿になってしまう。

その理由を具体的に考えれば、小さな会社はやはり「売りに弱い」からだということです。

もっと細かくいえば、「営業開発」をやっていないのです。

ほとんどの会社は、「商品開発」については全力投球するが、「営業開発」という活動には、

どうしてもうとい。

特に小さな会社ではこの傾向が著しい。

「売上げがアップしないのは、営業マンがいないから」と営業マンの人数不足をなげく社長が多い。

「営業マンの質が悪い」とグチってばかりいる小さな会社の社長が多いことにも驚かされます。

実際は、そうでなくて、営業の労働生産性が悪いことの-言につきる。

1人の営業マンが1日動けば、人件費と交通費その他を加えると、2万円の費用がかかる。

その2万円を使った訪問件数は、せいぜい、平均6~7件です。

仮に7件訪問するとして、これを1件当たりの金額に算出すると、〈2万円÷7〉で約3,000円の

コストがかかっていることになる。

「コンニチハ、毎度ありがとうございます」と、何の情報を収集することもなく、顧客1件訪問

するだけで3,000円かかる現実をみると、営業マンが多くいればいるほど儲からなくなるのでは

ないでしょうか? と心配になってくる。

まして、訪問した時間に相手先のキーマンが不在だったら、その3,000円はまったくのムダ金と

いうことになってしまう。

ただガソリンをバラまいて車を走らせているだけ。

これでは、お客を乗せないタクシードライバーのようなものです。

「顧客不在率」は、平均約30%程度も発生している現実があるのです。

だから営業マンは、アポも取らずに行ったら、顧客(相手)はいないのが当たり前であることを

強く認識しなければならないのです。

従来の営業マンを使った営業活動の仕方は、ただちに考え直したほうがいいでしょう。

2.Mail、FAX、DMで代替できないか?

「営業なくして企業なし」とよくいわれるが、この営業活動そのものが「カネクイ虫」で困った

ものなのです。

そうなると、ベスト営業マンは社長しかいないことになる。

なぜなら企業の創業時のことを思い出してみていただきたい。

社長自らが「考動」して、売上げをつくったはずです。

しかし小なりとはいえ何年か経過した会社の場合は、社長は体を使って動くのではなく、頭を

めいっぱい使わなければならない。

では、どんなふうに頭を使えばいいのか?

営業マンが1件の訪問に3,000円かけて出かけて行く以外の、他の方法はないのか?

訪問は何のために行くのか?

これらについて、よく考えてみましょう。

小さな会社のトップはそうした形で一生懸命に頭を使い、「営業開発」に取り組まなければ、

やっていけない。

まず手始めに、現在、自社内でどんな「営業開発」をやっているか、他にどんなことがやれる

かを、箇条書きにしてみてはどうだろうか?

例えば、次のようなことを箇条書きにして、その方法論を真剣に検討してみるのです。

次の5つのキーワードを考えて、「営業開発」にはどんな方法があるかを一生懸命に考える

のです。

1.生簀(いけす)商法

2.定期的DM活用

3.ユーザーの絞り込み

4.パート社員による定期巡回PR

5.ユーザーの会員化

□営業日報を「数値化・記号化」する

1.マンネリ化して、役に立たない営業日報

「営業開発」にはいろいろなやり方があるが、とりあえず一番身近で、どこの会社も実施して

いる営業報告、営業日報について考えてみよう。

従来の日記式の日報で、営業活動の報告書を営業マンに提出させるやり方では、実はほとんど

意味がない。

たいていは、今日できなかったことをクドクドと記述した日報が多いためか、上司もウンザリ

するような顔をして、読んだのか読まないのかわからずじまいとなる。

結局、完全なフィードバックもせずに、放置されるケースが多い。

営業日報の提出が、このようにマンネリ化した作業となっているのが、たいていの企業の営業部門

の実態ではないでしょうか?

これでは売上げが上がるはずがない。

だからその場合は、思い切って営業日報の書き方を変えてしまう必要があります。

提案するのは、日報を「数値化」「記号化」してしまい、一目見ただけで営業活動を継続的に

評価できる手法をとることです。

そうすれば、営業員はスムーズに報告書が書けるし、長々とした記述もないので読むほうも

結果をつかみやすくなる。

「営業活動の結果を記号化・数値化」した営業日報を作成すれば、読むほうもずっと報告者に

フィードバックしやすくなる。

営業活動には、「知らしめる活動」(インフォメーション)と「交渉する活動」(コミュニ

ケーション)の2つがあるということを前項で述べました。

例えばコスト低減のために、全営業活動の80%~90%を占めている「知らしめる」活動を

パートの社員にまかせたとしよう。

「巡回PR」と称して女性を1日平均6社~7社の顧客に定期的に訪問させ、商品情報を提供させる

ようなシステムをつくれば、営業のコストはかなり低減できることになる。

そしてこの「巡回PR」システムを実行した場合でも、営業日報を「記号化・数値管理化」すれば、

大きな効果が生まれてくるはずです。

大切なのは、営業活動を数値で管理することだけではなく、面談時のフィーリングを記号化する

ことです。

面談の印象を記述させようとすると、またしても長々とした文章を書くことになり、書くほうも

読むほうもマンネリに陥ってしまう。

ではどんなふうに「数値化」「記号化」した日報をつくればいいのか、具体的に説明することに

します。

2.留守でも、「不在表」とハガキでフォローする

具体的な営業日報のフォームについては、別紙1を参照

ポイントとしては、次の2項目を日報の中に記録させます。

(1)顧客と何分話をしたか?分数を具休的に書くこと。これで面談時間がわかる。

(2)話をした時のフィーリングを、次の4つの記号で表示すること。

①大変感じが良かった→◎印

②普通の対応をした →○印

③全く感じが悪かった→△印

④不在だった →×印

いたって簡単です。

問題は、この数値化、記号化された営業日報を見た後の対応であるが、その点は次のように

考えます。

△印が2回続いたら、訪問を再考する。

×印の不在の時は、「不在表」を置いてくる。

さらに帰社したら、同じくハガキを不在者に宛てて、直接郵送するといいでしょう。

1件訪問するのに、3,000円もコストがかかる時代です。

だからこそ、不在で面談ができなかった場合には、プラス思考して「不在表」を置き、さらに

帰社した後でハガキを郵送することによって、面談した時以上のインパクトをつくりだす

べきなのです。

問題は面倒くさがらずに、継続的な実行ができるかどうかである。

もちろん、どんな情報を顧客から収集したか?

次の訪問の時には何を持参したらよいか?

などの記録は絶対必要である。

いずれにしても、マイナス思考に傾いて「今日、面談できなかった理由」などを長々と記入

した報告書を提出させることだけはさけるべきです。

□社長の営業への取り組み

1.重要な「トップと営業マンの信頼関係」

営業活動は、大変不効率でムダが多いものですが、しかし企業にとっては必要欠くべからざる

活動です。

営業マンは外出すれば会社の顔であり、社長の代行でもある。

だから社長、または上司との目に見えない信頼関係がないと、その営業員の売上目標は必達

できにくくなり、ついには退職するハメとなるケースもしばしばみられるので、大いに留意

しましょう。

信頼関係ができるかどうかは、人間同士の「相性」にも関係しているので、社長がいくら努力

してもうまくいかないケースもあるかもしれない。

しかし社長は、営業マンの人数不足や営業マンの質の悪さを嘆いてばかりいず、新たな

「営業開発」を考えて、自社の売上アップをはからなければならない。

トップ自ら営業戦略をつくり、率先してそれを実施することを提案する。

同時に、単に「知らしめる」という営業活動にベテラン営業マンを使わずに、より低コストで

できる方法を活用して、「売り」に強い会社にしていかなければならないのです。

ポイントは、次の4つ。

(1)企業の営業活動は、ベテラン営業マンだけに頼るな

(2)今、やっている営業活動の中身を分析して「費用対効果」を考える

(3)顧客の困っていることを、箇条書きに-覧表にする

(4)自社、または他社の成功事例を一覧表にする

2.社長業の半分は外回りだと考える

小さな会社の社長は、営業を、営業マンだけに頼っていてはダメである。

次のような事例を紹介してみます。

営業が順調に進展していた時、信頼していたベテラン営業マンが「退職したい」と申し出てきて、

すっかり面食らったのです。

彼は営業力があり、トータルの売上げの15%程度を売っていたので、優遇もし、信頼もして

きました。

しかし彼が退職すると売上げはダウンし、その「穴埋め」をするのにかなりの時間と経費が

かかったのです。

それほどの痛手を被った原因は、何といってもトップが、彼を信頼しきっていたため、彼の

担当先の顧客を全く訪問していなかったことでした。

当然、お客との人間関係もできていなかったから、彼がやめたあと初めてトップ自身が訪問して、

売上回復のために時間とカネをかけざるをえなかったのです。

もっとも、「その営業マンを信頼しきっていたから、トップがその顧客を訪問したことが

なかったのだ」という弁解はできる。

だが、大きな授業料を払わされたことに違いはない。

そんなことになるなら、その営業マンがやめるかやめないかは別にして、彼が勤務している時に、

彼とともに営業活動をすべきだったと、悔やまないようにしなくてはいけない。

このことからも、小さな会社の社長は外回りをできるだけしなければならない、という事例です。

第一考えてみれば、トップが外回りをすることで、少なくとも次の5つのメリットを得ることがで

きることに気づいたのです。

(1)担当者の営業活動の評判がきける。

(2)自社に対する苦情や注文がきける。

(3)同業・他社の情報がきける。

(4)商品開発のタネが情報収集できる。

(5)顧客との人間関係ができるため担当者が突然退社しても困らない。

中でも、「担当者から突然の退社の申し出があっても困らない」という5番目のメリットの

意味は大きい。

トップの外回りは、リスク管理の面からも大変重要な活動なのです。

「備えあれば憂いなし」です。

小さな会社の社長は、時間をつくって、大いに外回りをしよう。

3.中小企業オーナーとの付き合いを大切に!

小さな会社の社長は、死ぬまで現役というケースが多い。

このことが重要です。

大企業のように2~3年(長くても4~5年)でトップや担当者が交代するようなことはないのです。

社長が交代する時は、倒産した時か息子に後継した時、あるいは本人が死亡した時ぐらいのもの。

こういう現実があるからこそ、小さな会社の社長は、時間をかけてでも顧客のネットワーク

づくりに、全力をつくすべきなのです。

短期間で、しかも手っとり早くできるヒット商品開発に力を入れることも重要だが、ずーっと

後々まで生き続ける販売のシステムづくりを、時間をかけてでもしたほうが小さな会社にとっては

得策であることを、よく理解してもらいたい。

そしてもう1つ、小さな会社の社長にとって重要なのは、「良い人間関係をつくる」ことです。

小さな会社のトップは、3~4年で人事異動のある大手企業の担当者と深く付き合うより、同規模

くらいの、死ぬまで現役を続けられる中小企業のオーナー社長との付き合いを密接にして、良好な

人間関係をつくったほうがいい。

そのほうが、継続的に商売がうまくいく場合があるのです。

「スルメ」のように、かめばかむほどに味が出るのがオーナー社長との商売です。

仮に、大手企業の担当者と非常に仲良くなって人間関係ができたとします。

しかし、付き合いが深くなればなるほど、担当者が代わった時の落差は大きく、その会社の

売上げがダウンするケースも現実にはかなり多いのです。

このように小さな会社のトップは、時間をかけて的をしぼった顧客の販売ネットをつくると同時に、

中小企業オーナーとの太い人間関係をつくらなければならない。

それが、小さな会社の生き残りのコツなのです。

メルマガ登録(無料)はこちら

お問合せ・ご質問はこちら

営業マンの行動管理

■セールスパーソン管理に有効なセールスレビュー

部下に対して、次のような思いをしたことはありませんか?

・社会人としての常識がなく、業務の進め方に無駄が多い

・きちんとした報告がないので、日々の活動内容がわからない

・いつまでたっても営業成果につながらない

・面談回数・訪問件数を高めるよう指示しているが、なかなか実行に移せない

しかし、これらは表面的な現象でしかありません。

問題を解決するためには、まず問題の所在をはっきりさせる必要があります。

問題を明確にしないまま、解決方法を当てはめても効果は期待できません。

そこで、

問題の本質を探り当て、それにふさわしい解決策を得る有効な方法として、個々の営業担当者の営業を

レビュー(復習・再検討)することがあげられます。

この営業担当者へのレビュー、すなわち「セールスレビュー」とは、担当者各人の毎日の営業活動の結果

を上司と部下が1対1の面談を通して、問題点を抽出し、解決方法を考え、上司が今後の方針を与えるとい

う指導・教育手法です。

セールスレビューを取り入れることにより得られる効果をまとめると、

次のようになります。

・営業部門全体における士気の向上

・営業担当者各人の営業技術の向上

・営業ノウハウ蓄積による営業活動の効率化

・部下の上司に対する親近感や信頼度の向上

セールスレビューは、日々の業務(営業活動)を教材にした非常に実践的な教育・指導方法です。

部下が体験した営業活動を材料に、上司が問題点を指摘し、どうすればよいのかを部下に考えさせます

(もちろん、上司の適切な指導が必要です)。

その際は、結果そのものより活動過程を見直すことが大切です。

したがって、重要なのは数字そのものではなく、具体的な改善方法を示唆することです。

たとえば、

・どうやって見込み客を見いだすか、顧客リストはどのように手にいれるか

・アポイントメントの電話はどのようにかけるのがよいか

・見込み客への効果的なアプローチには、具体的にどのような方法があるか

・見込み客に商品に対する関心を起こさせるプレゼンテーションとはどのようなものか

・クロージングにこぎつけるための決め手は何か

といったような内容です。

このような具体的な事柄を扱うことで、セールスレビューは営業部門全体のセールスノウハウの蓄積にも

つながっていきます。

□セールスレビューの方法

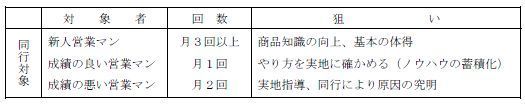

1.レビューの対象

セールスレビューは、一般的には直属の上司が部下を、つまり、

・営業部長が営業課長をレビューする

・営業課長が営業主任をレビューする

・営業主任が個々の営業担当者をレビューする

などの形をとります。

また回数は限られると思いますが、

・社長が個々の営業担当者を直接レビューする

ことができれば、社員の動機づけ効果が期待できると同時に、社長自身が現場の生の情報を知ることが

できます。

2.レビューを行うとき必要な資料

セールスレビューは日々の活動を題材にしますが、何の資料もなく漫然と部下と向き合っていても

建設的な意見は出てきません。

そこで、レビューを行うにあたっては次の3種類の資料を用意しましょう。

(1)営業活動マニュアル

これは、日々の営業活動から生まれた貴重なノウハウを営業活動のステップごとにまとめて標準化

し、体系化したものです。

このマニュアルがあれば指導者によって指導内容に差が生じるということもなく、体系的な指導がで

きます。

営業活動マニュアルには次のような営業ステップごとに、何をすべきかを記載します。

・ターゲットを選定する

・面会の約束をとる

・商談をする

a.話を切り出す

b.デモンストレーションをする

c.相手の意見を聞く

d.提案書を提示する

e.提案に対する意見、感想を聞く

・クロージングをする

<成約後>

アフターサービスを通じて顧客との信頼関係を高め、他の客を紹介してもらう

(2)営業活動の計画書

レビューするおもな項目は、次の2点ですふ

・時間の使い方

・営業活動の各ステップにおける効率的な方法

この2つの観点から営業活動の管理に必要な計画項目を洗い出し、所定の営業活動計画書として

準備しておく必要があります。

これを使用して、各営業担当者の営業活動を計画していくことになります。

(3)営業日報

営業活動計画書ができれば、営業担当者はそれを上司に提出しレビューを受けます。

その際、上司は活動計画が妥当か否かをチェックしなければなりません。

チェックするためには、営業担当者の今までの活動状況を記録した営業日報が必要になります。

ただし、はじめから堅苦しく複雑な日報を作成しても、営業担当者の負担が重くなりすぎて続かない

ということになりかねません。

まずは毎日の日報を習債化するためにも、簡単なメモ書きのようなものからはじめてみましょう。

3.レビューを行う間隔と内容

セールスレビューは定期的に行うのが望ましく、

月に2回あるいは、週に1回というように回数を決めて行います。

内容については、対象者、活動内容、活動結果により、話し合うべき項目が必然的に決まってきます。

そのおもなポイントを次にご紹介します。

・目標と実績に関すること

例)当月目標と実績の差異分析、改善事項の確認、次月目標とその根拠

・目標実現に向けた行動計画に関すること

例)訪問計画、新規開拓計画

・具体的な行動内容に関すること

例)提案内容、キャンペーン内容

これらは、自社の状況に合わせて設定する必要があります。

営業主任にレビューする能力がついていない場合はその上の課長が個々の営業担当者のレビューを

行い、課長の管理能力が高い場合は部長による課長へのレビューを3カ月に1回だけとする、など

実状に合わせて調整します。

4.セールスレビューの具体例

セールスレビューの実行方法のひとつとして、レビュー計画とその内容をご紹介します。

(1)今後3カ月の活動計画

営業政策全体について、売上アップのための取り乱みがなされているか、計画書を提出させて

その妥当性をチェックします。

例)キャンペーンの設計、説明会の実施、イベントの開催、新商品の投入など

(2)今後1カ月の活動計画

重点的な活動を要するターゲットが絞り込めているかなど、今後1カ月問の活動が明確にイメージ

できているかをチェックし、できていなければ指導します。

(3)今後1周間の活動計画

営業担当者にこれからの1週間のタイムテーブルを提出させ、各訪問先にどのようなツールを

用いて、どのようなトークでセールスを行うのかチェックします。

同時に、無駄な訪問がないか、社内での無駄な作業がないかということもチェックします。

□マニュアル作成とそのブラッシュアップ

成功する営業方法は、その会社にとって財産になります。

次回以降の営業活動にも有効な方法となり得ることから、マニュアル化しノウハウとして蓄積したい

ものです。

1.マニュアル作成のすすめ

受注に至った場合はもちろんですが、「それまでどこを訪問しても経理課長との面談しかできなかった

のが、社長との面談にまで進むことができた」というような営業活動のステップアップの場合もひとつ

の成功例とすることができます。

レビューをしていくなかで、これらの成功した事例といったものがあれば、本人にレポートとして

まとめさせてはいかがでしょうか。

レポートといっても、「ある訪問先で××の話(提案)をした結果、〇〇することができた」といった

簡単なものでも構いません。

また、ベテラン営業マンのなかには、自分が「当たり前」と思ってやっていることが、実は貴重なノウ

ハウであることが多々あります。

ベテラン営業マンに対しては自身の営業活動の詳細について振り返ってもらい、ノウハウを抽出して

もらうことが大切です。

これらのノウハウがある程度集まった時点で施策別・ステップ別に分類し、オリジナルの営業マニュア

ルを作成します。

作成したマニュアルは「社外秘」としたうえで、すべての営業マンが閲覧可能な状態にしておきます。

こうしたマニュアルがあれば、

ほかの営業担当者が営業方法を考える際に参考にすることができます。

いつも同じ方注が成功するとは限りませんが、

成功例をもとに個々のケースに合わせて応用することが可能です。

また、新入社員向けの教育のなかで実践的なケーススタディーとして利用することも考えられます。

なお、営業担当者のなかには、レポートを書くことを面倒に感じる人もいるかと思います。

そのようなときは、

・レポート作成のキャンペーンを行う

・枚数や件数を業績査定の際の項目に組み入れる

などによって動機づけを行う方法も考えられます。

2.マニュアルのブラッシュアップ

マニュアルができ上がっても、それがすべてではありません。

マニュアルといってもそれはあくまでも過去の成功事例であり、現在の営業先に合わせて営業方法を

アレンジする必要があります。

また、前項で、経理課長との面談から社長との面談に進めたという場合も成功例であると述べました

が、いつまでもそのレベルで満足しているわけにはいきません。

次には受注を取る方法を考えなければなりませんし、受注が取れればよりよい条件で契約を結ぶことが

また次の目的となります。

つまり、営業活動の「成果」のレベルアップが求められ、それに伴ってより高度な方法を考えていく

必要が生じるのです。

また、時の流れとともに企業を取り巻く環境も変わり、ものの売り方も変わっていきます。

たとえば好況時と不況時、IT環境の進化を考えても、営業の方法は変わってきます。

したがって、

あるときには有効であった方法が何年か後にはまったく通用しなくなる

という可能性があり、マニュアルを絶対視するのは危険なこととなります。

そこで、マニュアルを参考としながらも、つねによりよい営業方法を考えていかなければなりません。

新たな営業方法はもちろん、既存の方法を発展させた場合も、その都度マニュアルに組み入れるように

して、営業マニュアルのブラッシュアップをつねに心掛けたいものです。

メルマガ登録(無料)はこちら

お問合せ・ご質問はこちら

営業マンの行動管理

| 営業マンの行動管理 |

|

営業マンの「行動管理」は収益に結び付けるための行動計画表であり、情報収集の 戦略転換期にある現在、営業担当者が業務遂行上の要となる戦術レベルで行うべき 1.自部門の業績に責任を持つため 2.部下を育成・指導・統率するため 3.得意先・仕入先との信頼の絆をつくるため 4.企業の行かんとする方向を見失わず判断をするため 5.組織の活性化と人・物・金の管理を行なうため 6.問題解決を行なうため (1) 業績の進度チェック・コントロール (2) 決定事項(指示・連絡)の実施状況 (3) 臨店行動 (4) 拠点監督・指導 (5) 得意先・仕入先訪問 (6) 営業同行による指導・育成 (7) 会議並びに上司への報告 これらの現状をつねに把握し、必要な対策を提示し、自らがまたは部下を指揮・ それも、その職責に応じた役割を全うすることが大切であり、月間・週間・毎日の 成果は行動の積み重ねであるが、その行動が思いつきであったり、衝動的であっ 特に、「やらねばならない事」と「やったほうが良い事」については、『やらざるを得 そのためにも、行動のパターンを定型化し、標準化することが大切である。 ① やらねばならない業務は何かを明確にする(定款業務は何か) ② その目的は何か(目標の設定) ③ そのための期間、期限、頻度は ④ 月間、週間、毎日の計画は ⑤ 実行、実施状況はどうか 企業においては、数多くの課題が山積みされている。 その一つ一つを確実に、適正に処置して行くことが大切である。 特にマネージャーとしては、最後まで完遂させて行くことが必要条件である。 ・ビジョンにもとづく戦略・戦術判断をせよ。 ・決定事項すなわち、指示・命令項目を決めよ。 ・所轄部門長、担当者へ具体的な指示・命令をせよ。 ・中間または終了報告を励行させ、報告機会を与えよ。 ・指示・命令は期限、ポイントを明確にせよ。 ・記録せよ、記録させよ。 ・現場への指示・命令内容を点検せよ。 ・結果を評価し、ケジメをつけよ。 ・ムダな資料、報告書を整理せよ。 ・思いつき指示も指示のうちである。基本どおり、結果が出るまで徹底せよ。 ・中間報告などの対策内容を重点に具体的に詰めよ。 ・判断を下し、再指示、再命令を出せ。 ・指示・命令の記録ノートをつくれ。 ・出来ない理由を聞きすぎるな。 ・決定事項の進度チェックで、行動をチェック・コントロールせよ。 成果の階段に沿った行動を取っているかどうかを確認する手段としては、会議と 会議やミーティングで週間・月間の訪問結果を報告させる場合は、密なコミュニ その上、会議での報告を型決めすると、普段報告すべき事項ですら、会議まで待っ 近年は営業支援ソフトで管理している会社も多いでしょう。 毎日の報告を、ルーチンワークとして型決めすることは有効です。 しかし、細かく設計しすぎて管理過多にならないよう、注意を要します。 また、上司が適切な返答を行わない場合や、入力情報が適切に生かされていない そもそも成果を上げ続けている優秀な営業担当者と、新人営業担当者を同じ方法 優秀な営業担当者に対しては、結果と方針に沿った行動かどうかを確認し、必要な 新人の営業担当者に対しては、行動結果よりも、行動計画に対するアドバイスに ・相手業界固有の知識の修得(相手を知る) ・マーケティング営業の実行(「売る」から「売れる」営業) ・態度(基本動作、見た目の重要性)の体得 ・行動力の発揮(準備に完璧を求めない) ・情報武装(「勘」「経験」による精神論営業からの脱却)があります。 第二に、「決められたことを、決められたとおり実行する」『基本の遵守』にあります。 第三は基本遵守をさせる「マネジメントの発揮」にほかなりません。 “営業マンを信用しても、そのとる行動を信用してはならない”という考え方のもと、 (1)何のために訪問するのか、その目的とネライを明 ①商談締結のための訪問 ②新商品提案(販売)のための訪問 ③配達のための訪問 ④クレーム処理のための訪問 ⑤集金・顧客先情報収集のための訪問 ⑥有益情報提供のための訪問 その目的によって指示・指導するポイントが違って ①翌日からの行動計画内容をアドバイス ②計画変更の指示 ③計画訪問不履行の場合、その理由を確認 ④決定した訪問計画を遵守させる ⑤訪問経路・順序・食事時間のとり方をアドバイス ⑥行動を標準化させる ①行動内容別に時間を記録させる。 ②販売活動の内容を、目的・ネライ・目標・成果別に分析させる。 ③行動予定は、時間別に計画表を作成させる。 ④週間・月間別に活動実績を整理させる。 ⑤営業マンとしての仕事の組織化が十分かどうか検討させる。 ⑥営業マンによる見込み客評価から営業方針を決定する ・ 時間管理の徹底(チェックポイント) ・ 成果に直結した営業マン管理(チェックポイント) 4.月間行動計画表の手順とポイント ・ 月間行動計画表 行動管理とは何か − それは成果重視の仕事のやり方そのものです。 販売は理論ではなく実践であり、予定ではなく成果が大切であり、 会社が営業 行動管理も、行動そのものが目的ではなく、行動を効果的に管理することに そして行動管理は、誰かがやってくれるものではありません。 営業マン自らがセルフコントロールしていく性質のものです。 従って、やる気×行動管理の相乗効果が、業績向上の絶対条件となります。 マネージャーは各営業マンがセルフコントロール出来るまで行動管理を積極的 ・ 時間を効率的に活用させる。 ・ 目的・狙いを定めた販売活動をさせる。 6.営業日報 ・営業日報 お問合せ・ご質問はこちら

|

| 部門責任者としての営業管理と行動管理 |

| 営業管理というと、「定例会議で目標数値に対する実績数値の進捗管理を行うこと」 もちろん、営業の結果である実績数値が最重要であることに間違いはありませんが、 つまり、目標数値を達成するために必要な活動がきちんと実施されているかどうか このように、実績数値ではなく営業活動段階で営業担当者を管理するためには、営 具体的な方法としては、月間の目標を週単位、日単位にブレイクダウンし、その目標 たとえば、ある金融機関では月初に営業マネージャーが次のような項目について確 □営業担当者ごとに当該月の目標金額を確認 □当該月の目標金額に必要な見込み客がリストアップされているかどうかを確認 □見込み客への営業プロセス別アプローチ計画が適正な時間配分で計画されて □見込み客へのアプローチ計画が無理なく月間のスケジュールに落とし込まれて □月間スケジュールに基づいた週間スケジュールが策定されているかどうかを確認 前記のような営業管理を行うためには、適切な管理フォーマットを用意しておく必 営業管理に欠かせない管理フォーマットは、スケジュール管理フォーマットと顧客 スケジュール管理のフォーマットとしては「マンスリー(月報)」、「ウイーク また、顧客管理フォーマットは、毎月の見込み客を一覧できる「見込み客リスト」 上司(営業マネージャー)は営業担当者を管理するために必要なスキルが求められます。 1.何故、行動管理が必要か (1) 自部門の業績に責任を持つため。 (2) 部下を育成・指導・統率するため。 (3) 得意先・仕入先との信頼の絆をつくるため。 (4) 企業の行かんとする方向を見失わず判断をするため。 (5) 組織の活性化と人・物・金の管理を行なうため。 (6) 問題解決を行なうため。 (1) 業績の進度チェック・コントロール。 (2) 決定事項(指示・連絡)の実施状況。 (3) 顧客先・見込み客先訪問。 (4) 営業同行による指導・育成。 (5) 会議並びに上司への報告。 それも、その職責に応じた役割を全うすることが大切であり、月間・週間・毎日の行動に 成果は行動の積み重ねであるが、その行動が思いつきであったり、衝動的であったり、 特に、「やらねばならない事」と「やったほうが良い事」については、『やらざるを得な ① やらねばならない業務は何かを明確にする。(定型業務は何か) ② その目的は何か。(目標の設定) ③ そのための期間、期限、頻度は ④ 月間、週間、毎日の計画は ⑤ 実行、実施状況はどうか 企業においては、数多くの課題が山積されています。 その一つ一つを確実に、適正に処置して行くことが大切であり、特に部門責任者とし (1) 同行指導の期待効果 ① 得意先の現状認識 ② セールスの現状認識 ③ 得意先との信頼感アップ ④ ホット情報、ニーズ情報のキャッチ ⑤ セールスのパワーアップ ① 同行時の改善すべき点、注意すべき点は、その場で行なう現場主義をとる。 ② 同行のチェックポイントによる判断資料を活用して、効果的・効率的な同行を ③ 対象者別同行のポイント。 ④ 帰社後、同行営業マンと意見交換の上、現地にて指導した点を今一度フォロー ⑤ 同行のチェック、フォローアップの内容を記録し、今後の動向をチェック、指 ・顧客先との信頼関係は厚いか? ・顧客先とのコミュニケーションは充分か? ・顧客先の経営者、または担当者と良好な人間関係であるか? ・担当営業マンのどこが顧客先に買われて(好感、信頼)いるか? ・事前に話題となるテーマを準備しているか? ・営業マニュアルに沿ったセールスをしているか? ・販売商品の利点、お客様へのメリットを理解しているか? ・営業目的が充分先方に伝わっているか、理解されているか。 ・顧客先の状況と、日常の報告に食い違いはないか。 ・顧客先が我が社(店)に求めているものは何か? 一年は365日、一月は30日、一日は24時間となっており、時間の積み重ねが一年と 自分の行動をコントロール出来ることは、時間をコントロールする事である。 マネジメントにおいてはこの「自己コントロール」が大切な要素となります。 ① 一日一勝 ② 一日二勝 ③ 一日七勝 部下を持ち、指揮し、指導する立場にあるものは併せて業績に責任を持たねば 常に先手先手で行動し、部下を指揮しながら成果を積み上げるよう行動の一週 職位が高くなり、職責が重くなるにしたがって、評価すなわち指導や忠告を与えてくれる より良い仕事、より良い成果を出すためには、自らの能力を向上させることが大切です。 主任は課長に、課長は次長・部長に、部長は常務・専務に、常務・専務は社長に、 (2) 管理者レポートのフィードバック 上司の所見をつけ必ずフィードバックすることが大切です。 内容によっては、個人面接をし、その評価に対しての意見の交換とアドバイスを

|

営業マンの行動管理

| 業績管理で営業目標達成 |

|

なぜ、目標達成が画餅に帰してしまうのでしょう? どのような目標であっても計画を立てることから始まります。 しかし、計画を立て、実行に移し、目標の達成ができているでしょうか? 未達の要因を挙げると次のようになります。 ①目標が理解できていない ③結果の検証ができていない(数字の検証だけで終わっている) ④計画自体に実現の可能性がない(目標計画が願望だけで立てられている) 営業マネジメントは実行することで、組織全体のパフォーマンスを向上させ、営業 営業部門の目標設定やモチベーションを管理し、チームが継続的に営業目標を達成 イメージする人も多いでしょうが、マネジメントサイクルそのものは、「戦略・戦術・ 営業マネジメントのポイントは大きく二つに絞られる。 余計なことをせずに、仮説を検証するという目的に沿った施策に重点・集中すること 二つ目はPDCAサイクルを回す「スピード」です。 営業に唯一絶対の答えは存在しない。 ベストの答えは分からなくても、検証結果を踏まえてベターな選択をしていくことはでき 限られた経営資源を効率的に生かすためには、重点・集中したほうがよいことに異論 定型業務が忙しいことを理由に、新しい業務が浸透しなかったという苦い経験を持つ 日常のルーティン業務に追われていると、長期的な課題への取り組みや創造的な 立派な方針を掲げても、マネジメント不在では法則通りに駆逐されてしまうのがオチ 計画のグレシャムの法則(出典コトバンク)を避け、戦略仮説を検証していくための これは言い換えれば、ノンルーティンな仕事をルーティン化するということです。 「興味・関心」→「見積依頼」→「契約」という顧客のアクションの網かけ部分に 戦略転換期にある現在、営業担当者が業務遂行上の要となる戦術レベルで行う営業 「戦術は戦略に従う」と言われるが、戦術なき戦略もまた機能しません。 戦略転換期にある現在、業務遂行上の要となる戦術レベルで営業担当者が行うべき

業績管理の目的は、優先順位を明確にすることです。 つまり「今、何をすべきか」を営業担当者に示すこと。 業績が悪い会社の営業会議では、会話の多くが過去形であることに気付く。 例えば、「先月の結果はこうでした」「なぜもっと頑張らなかったんだ」というやり取 だが、すでに済んだことに時間をかけても数字は変わらない。 業績管理とは、過去の数字を把握し、分析することではなく、現状と将来の予測を これを「業績先行管理」と言います。 業績を先行管理することで、業績に対する主体性が醸成されるとともに、営業活動 (1)管理対象期間 目標との差額を明確にしても、差額を埋める対策が間に合わないのでは意味が 例えば、案件発生から売上計上までに1年以上を要する建設業の場合には、 リードタイムが短い場合には、3ヶ月先の業績を読むことからスタートすることが 契約には至っていないものの、契約の可能性がある案件の情報をリストアップ 案件管理は案件ごとに受注確率をランク分けするケースが多いです。 よって、直近の差額を埋めるための対策と、先の業績をつくるための活動を 対策欄を「種まき」「育成」「刈り取り」の三つに分類し、部門業績の状況によって

□管理のポイント 2.目標達成のシナリオをつくる(目標に対する作戦を立てる→実行計画の策定) 3.マネジャーと担当者との個別打ち合わせ(シナリオの良否検討、アドバイス実 4.行動の執念(当月行動予定の確実な実行) 5.チェックの強化(毎日・週間・月単位で押さえるべき管理事項をもれなくチェック 6.報・連・相・打の基本動作の徹底(報告・連絡・相談・打ち合わせの確実な励行 7.グラフ化・図表化による実態の把握(目に見える管理により、異常・弱点が一 以下の7つのポイントを自身に問いかけ、チェック→反省の習慣化をしていくこと <7つのポイント> 厳しい環境下にあればあるほど、行き当たりばったりの成り行き行動は許されません。 どこに、何を、どのくらい売り込むのか? 新規開拓先の狙いは、どこにおいているのか? どのような方法で、それを成し遂げようとしているのか? いつ行動するのか? 等々を明確にし、ピント外れのない実践を敢行することが必要となる。 その手順は、 ②それは、なぜかの原因追求 ・行動計画の不備 ・社内対応の不備 これら反省点を今後の活動に徹底的に活かしきること(=反省なくして改 ②最近2〜3カ月間の得意先売り上げ状況から、何が売れるのか、売るの ③上記から「得意先別・商品別売り込み検討表」を作成する ポイントは 月間の行動予定が立たなければ、週間単位からでも始めること。 計画のない訪問活動はどうしてもスキ間とバラツキが生じ、訪問効率も低 同時に、ともすれば安易な訪問に陥って訪問回数が低下します。 「成果は行動によって生まれる」しかも「ピントとタイミングの合った行動こそ そのための重要点は これらのポイントを押さえないと適切な掘り下げも、指導も不可能である。 (2)現状認識をもとにして、売り込み検討表の中身をチェック (3)行動予定の適正か否かを見極める 以上のように、目標の達成を確実なものにするためには、業績管理の基本となる 計画(plan)→実行(do)→評価(check)→改善(act) のPDCAサイクルに乗っ取っ

|

お問合せ・ご相談はこちら

企業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの3つの仕組みづくりを

倒産に見舞われています。「知っていれば」「対策を講じていれば」倒産を防げたはずの企業が多く存在する

ことを、私たちは数多く見聞きしています。

事業運営に欠かせないマーケティング、業務改善、リスクマネジメントの分野で全力を尽くして支援して

まいります。

| 対応エリア | 静岡・愛知県内、東京周辺 |

|---|

新着情報

- 詳細はこちらへ